Siempre he creído que existe una gran similitud entre la estructura del átomo (“microcosmos”) y la del sistema solar (“macrocosmos”). A lo mejor no es solo una ocurrencia mía y voy yo por ahí hablando de esto como la que cree haber encontrado la fórmula para la eterna juventud. De todas maneras, voy a explicaros mi teoría. Empecemos por el sistema solar.

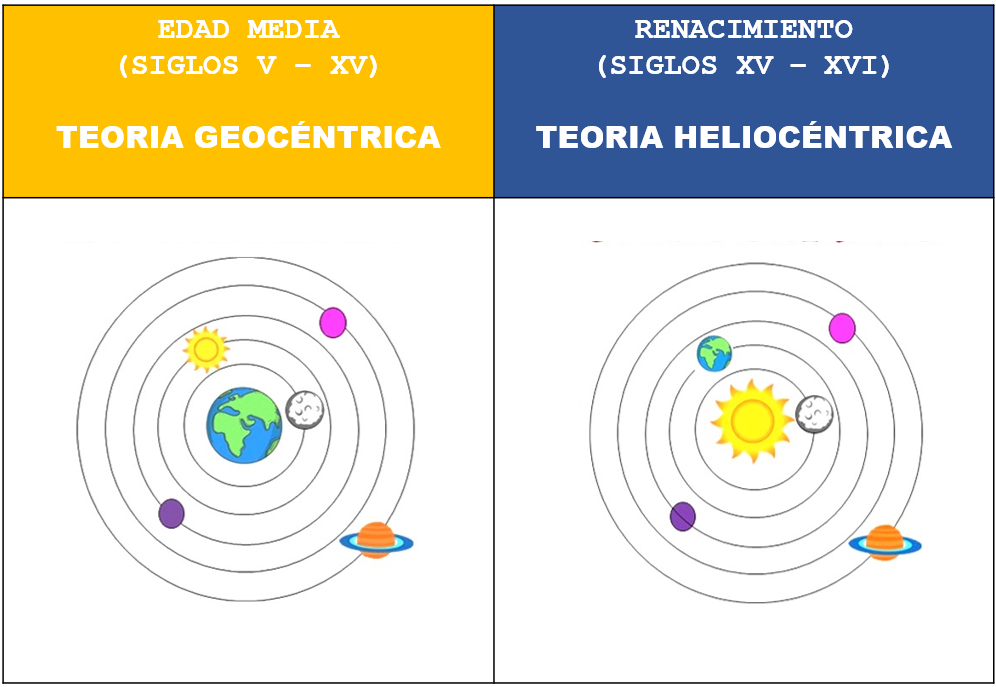

Desde la Antigua Grecia, concretamente siglo II d.C, el astrónomo Ptolomeo expuso la teoría de que nuestro sistema solar tiene a la Tierra en el centro, y que el resto de los astros, incluido el Sol, giran alrededor de ella. Esta creencia perduró durante mucho tiempo, y pone sobre la mesa la siguiente afirmación: que el ser humano es el centro de todo. Además, unas palabras hicieron que la Iglesia apoyara fuertemente esta creencia de que ciertamente el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Son de un versículo del libro de Josué, en el Antiguo Testamento. En él se narra que Dios detiene al sol para darle más tiempo a Josué para vencer al enemigo:

Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en el medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero.

Señoras y señores: la teoría geocéntrica.

La teoría de Copérnico fue apoyada y ampliada posteriormente por Galileo Galilei basándose en sus observaciones del cielo gracias a una de las aportaciones que hizo a la Ciencia: la creación del telescopio.

Pero, en 1543, Copérnico, en su obra De revolutionibus orbium colestium, expone algo desafiante pero no menos cierto: no es la Tierra la que está en el centro del sistema solar. Es el Sol. Y todos los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor de él. Señoras y señores: la teoría heliocéntrica. Y también una cosa que da un poquito de vértigo: ya no somos el centro de todo, sino una parte más dentro del mismo.

Como podéis imaginar, a la Iglesia no le hicieron demasiada gracia las teorías de Copérnico ni de Galileo. De hecho, la Iglesia prohibió que se leyeran los libros de Copérnico, y la Inquisición obligó a Galileo a retractarse (359 años transcurrieron hasta que la Iglesia lo restauró… más vale tarde que nunca).

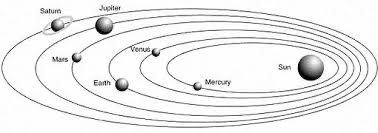

La cosa no se queda aquí. Tanto Ptolomeo como Copérnico y Galileo opinaron que las órbitas de los planetas eran circulares y concéntricas. Sin embargo, un físico y matemático alemán llamado Johannes Kepler da una vuelta de tuerca y argumenta científicamente que el sistema solar no tiene esa forma de círculos concéntricos, sino que los planetas giran alrededor del Sol trazando órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. Aquello fue como “desvirtuar” esa perfección circular (un óvalo no deja de parecernos un círculo “ahuevado”).

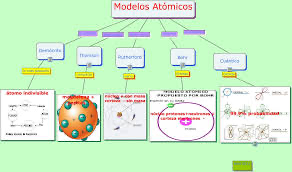

Vamos ahora al “microcosmos”: el átomo. Se dieron muchas teorías acerca de su estructura: desde Demócrito (siglos V-IV a.C), fundador del atomismo (el mundo está compuesto por átomos), pasando por Dalton (el átomo es indivisible), Thomson (el átomo es divisible), Rutherford (el átomo está formado por un núcleo de carga positiva, alrededor del cual giran los electrones, de carga negativa), Bohr (los electrones giran alrededor del núcleo formando órbitas concéntricas), llegando, finalmente , a los modelos modernos, el que los electrones no giran formando órbitas, sino orbitales (espacios donde es muy posible encontrar el electrón), los cuales no siempre tienen forma circular.

Todo esto me hace pensar que entre lo pequeño (el átomo) y lo grande (el sistema solar) hay ciertas similitudes en cuanto a cómo se ha ido desvelando su disposición (centros, círculos concéntricos, elipses…). Esto es: “el mundo de lo pequeño” y “el mundo de lo grande” son más parecidos de lo que creemos. ¿No te recuerda todo esto a algo? A mí a que nosotros, seres humanos pequeños y limitados, somos imagen y semejanza de un Dios que nos supera en grandeza y perfección. En nosotros hay una huella de Dios, como la pequeña estructura atómica nos recuerda a la gran estructura de nuestro sistema solar, salvando las distancias, claro.

Quizás llegue el día en podamos unificar mediante alguna fórmula o teoría esos dos mundos, el atómico y el astronómico, ayudándonos a comprender y conocer “el todo”. Creo recordar que algo de esto ya intentó hacer Stephen Hawking, no estoy muy segura. Lo que sí puedo decir es que pronto, pasada esta espera llamada Adviento, podremos asomarnos al Misterio más hermoso, el de la Encarnación: ese Dios grande, perfecto, inalcanzable… que acepta asumir nuestra pequeñez. De lo “grande” a lo “pequeño”, para que lo “pequeño” se haga “grande”. Es como si ese “todo” se cerrara con una circunferencia perfecta. Y sin fórmula matemática que valga. Solo mediante y gracias al amor y la generosidad sin límites. Así de sencillo y, a la par, así de incomprensible. Eso es la Navidad: la unificación perfecta más allá de los números. Hay cuestiones que trascienden las fórmulas, gracias a Dios.