AVISO: Esta entrada comenta la serie Adolescencia de Netflix sin destriparla.

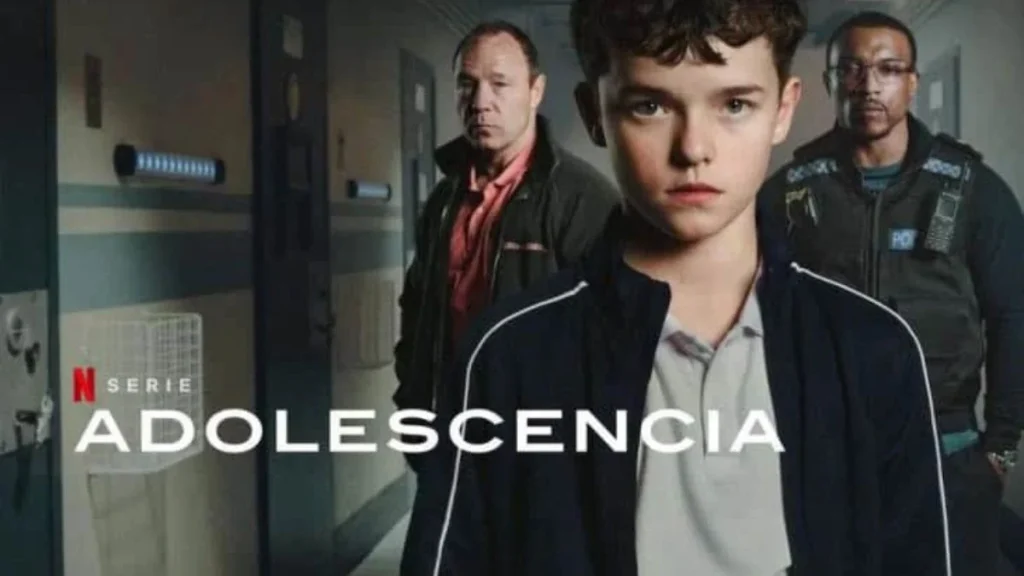

Durante la última semana, y aún hoy, no se ha parado de hablar en las redes de una miniserie llamada Adolescencia de Netflix, creada por Stephen Graham y Jack Thorne y dirigida por Philip Barantini. Pude verla antes del aluvión de críticas y comentarios en las redes, y habiendo trabajado quince años en la educación y conociendo el proceso de cambio en la sociedad y, por ende, en los alumnos, profesores y familias, la serie nos plantea un desafío sobre el modelo actual que va más allá de las aulas y que entra de lleno en muchos más aspectos relacionados con nuestra relación con la tecnología, las redes sociales, los vínculos en la familia y la organización de la escuela en la actualidad.

Negación. El primer capítulo se basa en la negación como estrategia. La negación ante la evidencia, el postureo de la realidad edulcorada frente a la constatación sucia de lo real. Se desarrolla en una comisaría y termina con el silencio y la ruptura. Algunos tacharán la escena final de efectista. Quizás hay un poco de eso en el desarrollo de la acción, en la manera de enseñar las pistas, en la misma forma de rodar en plano secuencia toda la serie. Pero este efectismo no esconde la verdad, no la maquilla, quizás solo la instale sin evadirla. Y la verdad, cuando se muestra, es tan tozuda que no valen medias tintas. El final del capítulo es demoledor.

Desasosiego. El segundo capítulo se desarrolla en la escuela. Un espacio de aprendizaje convertido en un lugar para recabar pistas, para encontrar pruebas. Un lugar caótico. Una de las policías no para de decir que quiere salir de ahí, que aquello es “un puto infierno”. El ambiente y la situación son irrespirables. Me dolió ver ese capítulo porque veo en un espejo el desasosiego que se vive en algunas escuelas. En este capítulo, un adolescente, el hijo del policía, cambia las claves de lectura e introduce una manera de entender la realidad que tiene mucho que ver con el código que utilizan los adolescentes de la Generación Z. El capítulo termina con un plano secuencia que se eleva y se acerca al lugar del incidente. Y, entonces, comienza a sonar la canción Fragile de Sting cantada por un coro de niños. Después de tanto caos y tanta violencia la historia coge vuelo hacia la epifanía. La canción de Sting me envuelve y no puedo evitar llorar.

Realidad. No hay dos sin tres. Y de los cuatro capítulos, el tercero es el que se ha llevado más elogios en las redes. He leído que es el primero que se rodó, y de alguna manera tiene su sentido. Sin contar nada, el director toma el camino de la concesión y la sutileza para contar una manera de ser, una forma de entender la vida de un crecimiento que tiene en su raíz un machismo enraizado. La violencia va y viene en los gestos, en los silencios, en el lenguaje no verbal. Hay muchas maneras de contar lo que se esconde en el fondo de algunas situaciones. Y nos podemos preguntar ¿cómo llega un niño de 13 años a esta situación? ¿Cómo actuar ante una situación de este calado? ¿Cómo educar para que no lleguemos a estos límites? El capítulo es un baño de realidad sobre la situación que vivimos, una pregunta conveniente, necesaria y urgente si queremos afrontar este problema.

Ternura. Los finales, en situaciones complejas, no tienen una solución sencilla. Los finales abiertos se agarran a la realidad. Porque la realidad es abierta. Y en la serie también se abre a la redención, a la salvación, que siempre pasa por la verdad. Esconderse en la mentira no es opción. Suena Take on me, esa canción del grupo A-ha que recordamos por su videoclip y donde su letra resuena como una revelación. También aparece la culpa, los condicionales, lo que podría haber sido y no fue, los descuidos y la falta de amparo. Las noches en silencios respetados. La luz encendida. Y un peluche. Un final que vuelve a romperse con el llanto. Plano final.